Les forêts hébergent une grande diversité de formes de vie qui constituent la biodiversité forestière. Cette biodiversité représente un patrimoine inestimable, fournit de nombreux services écosystémiques et contribue au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers.

I. Quelle est l’importance de la biodiversité pour les écosystèmes forestiers ?

II. Quels sont les impacts du prélèvement de la biomasse forestière sur la biodiversité ?

III. Quelles recommandations pour préserver la biodiversité ?

I. QUELLE EST L’IMPORTANCE DE LA BIODIVERSITE POUR LES ECOSYSTEMES FORESTIERS ?

Les espèces qui composent la biodiversité forestière contribuent à la résilience et à la productivité des forêts de plusieurs manières différentes.

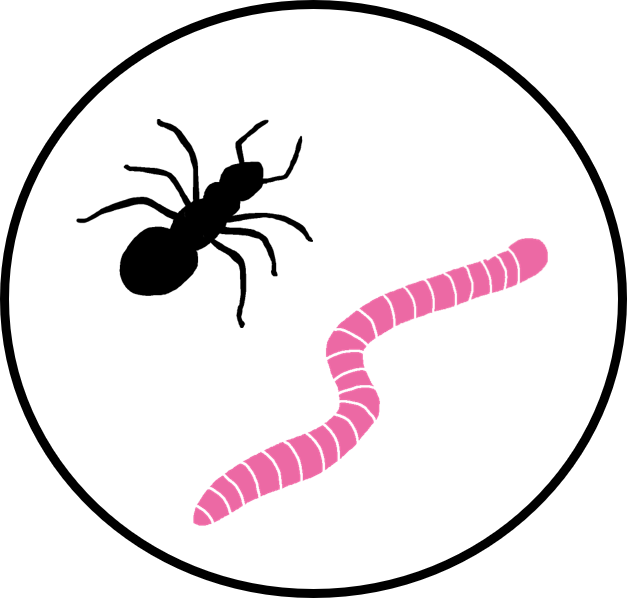

- Les nombreux micro-organismes présents dans le sol (bactéries et champignons) participent à la décomposition des végétaux et au recyclage de la matière organique et des éléments nutritifs du sol. Ils sont donc indispensable au maintien de la fertilité des sols forestiers.

- D’autres organismes vont modifier la structure du sol et permettre ainsi son aération, la distribution de la matière organique et la circulation de l’eau. C’est le cas des vers de terre et des fourmis.

- Certaines espèces ont un rôle de protection naturelle contre les pathogènes, et d’autres régulent les populations.

- Les insectes pollinisateurs, les oiseaux et certains mammifères participent à la reproduction des essences forestières par la pollinisation ou la dispersion des graines.

II. QUELS SONT LES IMPACTS DU PRELEVEMENT DE LA BIOMASSE FORESTIERE SUR LA BIODIVERSITE ?

Le prélèvement accru de la biomasse forestière peut ammener à mobiliser des compartiments jusqu’alors peu exploités tels que les menus bois ou les souches. Retirer une quantité trop importante de ces éléments peut affecter la biodiversité de l’écosystème, et donc son fonctionnement. En effet, de nombreuses espèces dépendent de cette biomasse forestière.

1. Les menus bois et les gros bois

Plus de 25 % des espèces présentes en forêt dépendent du bois mort pour tout ou partie de leur cycle de vie. Ce sont les espèces saproxyliques.

La diversité des espèces saproxyliques requiert une grande variété de bois mort : menus bois ou gros bois, bois au sol ou debout, bois de différentes essences forestières et à différents stades de décomposition.

Les communautés d’espèces ne sont pas les mêmes d’un type de bois mort à un autre. Par exemple, les menus bois abritent une grande partie des communautés d’insectes saproxyliques, tandis que les gros bois morts au sol se décomposent lentement et fournissent un habitat durable à des espèces rares de mousses et d’insectes. Ils ne peuvent donc pas se substituer les uns aux autres.

Le bois mort ou vivant présent au sol sert de refuge à de nombreux micro-organismes, insectes, reptiles, amphibiens et petits mammifères. Il favorise également la présence des espèces impliquées dans le recyclage de la matière organique, et donc la fertilité des sols.

2. Les souches

Les souches hébergent des assemblages d’espèces saproxyliques plus riches et différents de ceux des petits bois morts au sol, en particulier chez les connifères.

3. Les arbres habitats

Les arbres gros et vieux sont suceptible de posséder des dendro-microhabitats, des structures de l’arbre qui hébergent de nombreuses espèces. Les cavités par exemple, sont des dendro-microhabitats utilisés par des oiseaux et des mammifères pour s’abriter ou pour installer leur nid.

4. Les arbres fruitiers

Les essences fruitières représentent une ressource alimentaire importante pour les oiseaux frugivores et les insectes floricoles. Il favorisent donc la présence d’une biodiversité essentielle au bon fonctionnement de l’écosystème forestier.

Chacun de ces éléments contribue au maintien de la biodiversité forestière.

III. QUELLES RECOMMANDATIONS POUR PRESERVER LA BIODIVERSITE ?

Avant de lancer le chantier de récolte, il est important de réaliser un diagnostique de la biodiversité locale afin d’adapter au mieux les pratiques forestières.

Il s’agit de vérifier si le terrain se situe en zone protégée vis à vis de la biodiversité et de repérer les éléments supports de biodiversité.

Pour vérifier si le chantier se trouve en zone protégée, il faut identifier le statut réglementaire relatif à la biodiversité auquel il se rattache.

Il existe trois types de zones forestières :

- Les zones forestières sans statut réglementaire (environ 77% du territoire forestier) : recommandations « standards » (certaines zones non réglementées peuvent présenter un intérêt biologique fort et justifier ainsi de la mise en oeuvre de mesures de type statuts intermédiaires sur une base volontaire de la part des gestionnaires).

- Les zones forestières à statuts de protection intermédiaires (environ 21% du territoire forestier) : mesures de gestion spécifiques ou recommandations sur la récolte de menus bois et de souches présentées dans le guide du projet Gerboise (Landmann et al., 2018). Elles comprennent les zones Natura 2000, les PN-adh et les ENS.

- Les zones forestières à statut de protection très fort (moins de 2% du territoire forestier) : l’exploitation forestière y est interdite ou alors fortement réglementée. Elles comprennent les RBI, les RBD, les PN-Coeur, les RN et les APPB/APHN.

Il est possible de se renseigner sur le statut réglementaire des terrains sur le Géportail de l’IGN, sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ou après des Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et des Directions Départementales des Territoires (DDT).

L’outil FOREG permet de manière interactive de visualiser les réglementations environnementales et patrimoniales applicables aux espaces forestiers.

Une fois le statut réglementaire du terrain déterminé, il faudra réaliser un tour du chantier avec les opérateurs avant le début des travaux afin de repérer les éléments supports de biodiversité présents :

- Les pièces de bois mort : chandelles, chablis isolés, gros et vieux bois mort au sol, souches

- Les îlots comportant de grosses quantités de bois morts

- Les arbres habitats : arbres à cavités, gros et vieux arbres, arbres isolés ou en îlots

Il convient ensuite de lister les éléments à préserver et de transmettre les consignes aux opérateurs.