Changement climatique et autres risques

Le pacte vert pour le

climat : La Commission européenne a publié son pacte

vert (Green Deal) pour le climat avec pour ambition de faire de l’Europe le

premier continent neutre climatiquement d’ici 2050.

Etat et avenir des

politiques environnementales de l’UE : L’Union européenne a publié le

rapport « EU

environment and climate change policies : State of play, current and

future challenges – Study » où la forêt joue un rôle

Impact du changement

climatique sur les peuples dépendants des forêts : La FAO a publié en

anglais un rapport sur “Climate

change vulnerability assessment of forests and forest-dependent people : A

framework methodology »

La forêt

luxembourgeoise très endommagée : L’inventaire phytosanitaire annuel

des forêts révèle pour 2018 que la moitié des forêts du Luxembourg se trouvent

fortement endommagées. Le gouvernement a mis en place le «Klima-Bonus»

pour la forêt pour soutenir les gestionnaires forestiers dans la mise œuvre

d’une gestion durable des forêts tenant compte du changement climatique.

Gestion durable et services écosystémiques

Prélèvement de bois

en forêt : Selon l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) les prélèvements

de bois en forêt au regard de l’accroissement des arbres auraient été de

56%, sur la période 2008-2016, en légère augmentation par rapport à la période

2005-2013. Le détail de l’indicateur est développé sur le site Internet, de

même que d’autres indicateurs comme la conservation du patrimoine génétique des

arbres en forêts.

Création d’un 11e

parc national : Situé entre la Côte-d’Or et la Haute-Marne ce nouveau

parc national est consacré

aux forêts et a vu le jour par le décret

n° 2019-1132 du 6 novembre 2019

Plantations de forêts

en Europe : L’Institut européen de la forêt (EFI) a publié, en

anglais, un rapport

sur les défis et opportunités pour des plantations de forêts en Europe.

La scierie de

feuillus du futur : Le rapport d’études

« La scierie de feuillus du futur. Quels choix stratégiques pour demain

? », mené par Forestry Club de France et des trois cabinets

Conseil&Stratégie durables, Cyme Innovations et Five Conseil, se propose de

répondre à la question du type d’industrie qu’il convient de développer à

moyen terme pour répondre aux besoins des marchés.

Connections entre

l’eau et la forêt : La FAO a produit le guide “Advancing the forest and water nexus – a

capacity development faciliation guide” afin d’aider les

techniciens, les communautés locales et les politiques publiques à mieux

comprendre les connections entre l’eau et les forêts.

Présentations du colloque

sapin pectiné : Les présentations

la journée du 24 octobre 2019 organisée par FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes sont

disponibles

Biodiversité

Résultats de projets

européens sur la biodiversité : La Commission européenne a publié le

pack de résultats CORDIS sur la biodiversité dans son rapport

« Biodiversité et services écosystémiques : protéger les services

écologiques de la planète ». Il constitue en un regroupement des

résultats de la recherche et de l’innovation financée par l’Union européenne.

Fonds pour la

biodiversité : La France signe la

création d’un fonds fiduciaire dédié à la biodiversité avec la Banque

Interaméricaine de Développement (BID). Il soutiendra des projets pour le « soutien

des forêts tropicales du continent, en particulier dans le bassin amazonien ».

Un nouvel accord ONF

–FNE pour les forêts : L’ONF renforce son partenariat avec France

Nature Environnement (FNE) au travers de deux

nouvelles conventions pour mieux intégrer la biodiversité dans la gestion

forestière et aider les forêts face au changement climatique.

Bioéconomie

Note de conjoncture

de l’ONF : La lettre

de conjoncture de décembre 2019 fait état de la situation du marché du bois

en France à l’automne 2019

Un nouveau radar pour surveiller la déforestation : Des

producteurs et acheteurs d’huile de palme s’unissent pour investir dans un

nouveau système de surveillance de la forêt, le Radar Alerts for Detecting

Deforestation (RADD), qui sera dirigé par le World Resources Institute

(WRI) et accessible d’ici 2021 sur Global Foret Watch. Il utilisera les données

de l’agence spatiale européenne afin d’avoir « une meilleure résolution,

de couvrir une plus grande zone et de pénétrer dans la couverture nuageuse ».

Débardage par câble

aérien favorable à la protection des sols : La FNEDT et l’ONF ont publié

le rapport « Le

débardage par câble aérien : une solution pour la gestion durable des

forêts » pour une technique en développement qui permet d’accroître la

mobilisation des bois en France, y compris en Outre-mer.

Information, recherche et politiques publiques

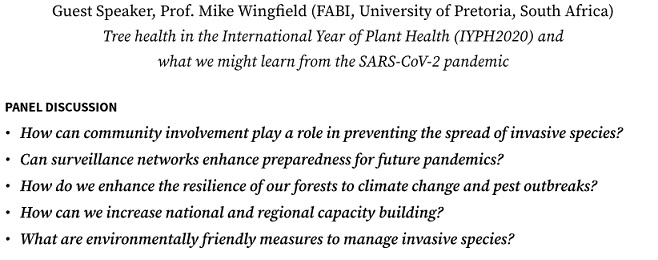

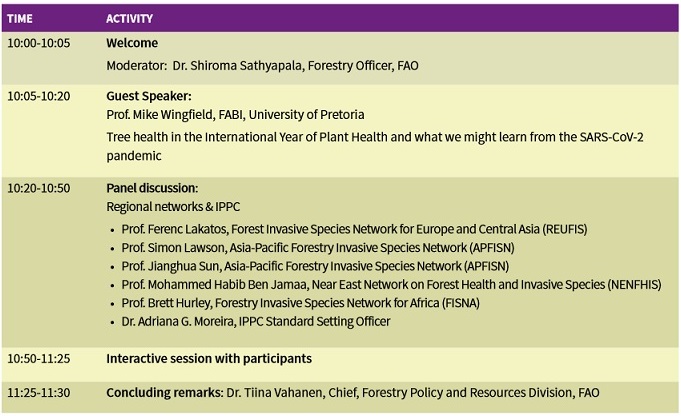

2020 sera l’année de

la santé des végétaux : La FAO a lancé la prochaine année

internationale qui portera, en 2020, sur la santé des

végétaux. « L’objectif

est de sensibiliser à l’importance de la santé des végétaux dans la réalisation

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; mettre en avant des

effets de la santé des végétaux sur la sécurité alimentaire et sur les

fonctions écosystémiques ; et de partager des meilleures pratiques pour

préserver la santé des végétaux, tout en protégeant l’environnement ».

Les élus s’engagent

pour les forêts : La Fédération nationale des communes forestières

(FNCOFOR) et l’ONF ont publié « Adaptation

au changement climatique : les élus s’engagent pour les forêts »

Intégrer des enjeux

forestiers dans les Plans climat-air-énergie territoriaux : L’ADEME a

réalisé, avec la Fédération nationale des Communes forestières, le rapport « Favoriser

l’intégration des enjeux forestiers dans vos Plans Climat Air Energie

Territoriaux (PCAET) ». Son objectif est de donner des éléments de

réponses aux élus et aux services des collectivités en charge d’un PCAET.

Assises de la forêt

et du bois en Bretagne :

Les présentations des Assises de la forêt et du bois en Bretagne du 18 octobre

2019 sont

disponibles en ligne.

Horizon Europe, vers un plan stratégique : La Commission européenne a publié, le 31 octobre 2019, le rapport “Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe : Revised following the co-design process”. Les annexes 5 et 6 intègrent la forêt dans la réflexion pour le plan Horizon Europe à venir.

Appels à projets

Master Erasmus Mundus MeDfOR : Le programme de master Erasmus Mundus MEDfOR (foresterie méditerranéenne et gestion des ressources

naturelles) est ouvert jusqu’au 31 décembre 2019 pour les étudiants non

européens. Il sera étendu jusqu’en avril et juin 2020 pour les étudiants de

l’UE.

AAP AURABOIS 2020 :

L’ADEME a lancé l’appel à projets AURABOIS pour

faciliter la création d’une chaufferie biomasse supérieure à 1200 MWh/an sans

raccordement à un réseau de chaleur. Les dossiers sont à envoyer avant le 17/01/2020

Emploi

CDI Référent technique forestier (H/F)

– Reforest’Action

Stage – Responsable des projets forestiers

(H/F) – Reforest’Action

Un⋅e

chargé⋅e d’études Botaniste Zones Humides– Biotope – Nancy

Contrat de post doctorant : Projet

Patribois, financé par la fondation des sciences du patrimoine – Contacter : emmanuel.maurin@culture.gouv.fr

, 06 89 51 07 00

Post-doctorat : « Rôle des forêts

dans l’atténuation du changement climatique : Comment la sylviculture

peut moduler les flux et stocks de carbone des écosystèmes forestiers de

plaine? » – Nogent sur Vernisson – Jusqu’au 15 décembre 2019

Offre Stage Master 2. Agronomie,

Environnement : « Géolocalisation de déchets maraîchers et de

bois dans la région nantaise pour une utilisation en bioraffinerie et

évaluation de la durabilité » – 2020

Head of Resilience Programme – EFI

Bonn – Jusqu’au 6 janvier 2020

Stage M2 « Distribution verticale de

la consommation de méthane par les sols forestiers » – Laboratoire

SILVA, INRA – Jusqu’au 31/01/2020

Senior professional to lead EFI’s Resilience Programme – EFI – Jusqu’au 06/01/2020.

Chargé(e)de mission CDI –

SalvaTerra – Avant le 10/01/2020

Stage M2 « Evaluation de la qualité

des bois à partir de l’analyse de sections de grumes » – Laboratoire SILVA, INRA – Jusqu’au

31/01/2020

Stage « Les branches comme source

potentielle d’extractibles forestiers » –INRA , Université de

Lorraine – Jusqu’au 01/02/2020

CDD Soutien scientifique pour la

coordination EUFORGEN – EFI Barcelone – Jusqu’au 06/01/2020

Agenda

08/01/2020, Deux séminaires Agroforesterie

sur le thème du fonctionnement du sol de systèmes agroforestiers tempérés,

organisé par l’INRA, Champenoux

25

/01/2020, Journée d’étude « Mobilisations et conflits forestiers hier

et aujourd’hui », organisée par le GHFF, Paris

27-31/01/2020, Conférence scientifique

« Genetics for sustainable forest management »,organisé par le

projet H2020 GenTree, Avignon

29/01/2019, Séance publique de l’Académie

d’Agriculture de France « Le secteur forêt-bois peut-il faire mieux pour le

climat? », Paris, 18 rue de Bellechasse

23-28/02/2020, Forum mondial de la

biodiversité, organisé par Future Earth et ses partenaures, Davos

(Suisse)

26-28/02/2020, Conférence

interdisciplinaire “Governing and managing forests for multiple ecosystem

services across the globe”, organisée par INFORMAR (EFI Bonn),

Polyfores et leurs partenaires à Bonn (Allemagne).

03-05/03/2020, Conférence « Managing forests in the 21st

century »,

Postdam

05-07/03/2020, Colloque international

pluridisciplinaire « La forêt. Représentations/imaginaires nordiques »,

organisé conjointement par l’Université de Tartu et l’Université du Québec à Montréal

à l’Université de Tartu (Estonie)

09-13/03/2020, Symposium IUFRO sur le

nématode du pin, organisé par l’IUFRO et l’INRA à Orléans. Inscriptions

du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020.

11/03/2019, Colloque « Certification de la gestion durable des forêts », organisé par l’Académie d’Agriculture de France au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation , Paris (Salle Gambetta)

23/03/2020, Journée internationale des

forêts sur le thème « Forêts et biodiversité », Genève, Suisse

25-27/03/2020, Conférence “Mixed species

forests: Risks, Resilience and Management”, organisé par l’IUFRO et l’université suédoise des sciences

agronomiques, Suède.